Quest.AIはWebサイト化ツールから「フロント用コード出力ツール」へと変化しました

Quest.AIはかつては「Figmaを自動でWebサイト化する」というノーコードツールだったのですが、現在ではFigmaからReactをはじめとするフロント用コードを自動出力するツールへと変化を遂げています。

2023年6月時点ではFigmaデザインからの「Webサイト生成・フロントコード生成・モバイルアプリ生成」3つそれぞれに有力な自動生成サービスが存在

2023年6月時点においてFigmaから自動でサイト生成・コード生成するサービスとして、Webサイト用ツールとしては”Framer Sites”(および”STUDIO”)、フロント用コード生成ツールとしては”bitfrost”、モバイルアプリ(プロトタイピング)構築ツールとしては”Bravo Studio”がそれぞれ有力です。

※ 2023/08/21追記: 国産のWebサイト制作ノーコードツールである”STUDIO”がFigmaのデザインデータのインポートに対応しました!🎉(ベータ版)

2023/08/21追記: 国産ノーコードWebサイト制作ツール”STUDIO”がFigmaデザインのインポートに対応!🎉

2023/08/21にて、国産ノーコードWebサイト制作ツールの雄である”STUDIO”が、Figmaデザインデータのインポートに対応しました!

Figmaのプラグインとして”Figma to STUDIO”なるものがリリースされました。「FigmaからSTUDIOへの実装作業が非常に無駄な作業に感じる」というユーザーの声を反映したものでしょう。

Figma to STUDIOの使い方について、公式プラグインページで説明されています。

Figma to STUDIO (Beta)

Figma Community plugin - Figma to STUDIO (Beta) Figmaで作成したデザインをボックスレイアウトに変換し、STUDIO上にインポートすることができます。 このプラグインはBeta版となっており、デザインの完全なインポートは保証されていません。インポートが上手く出来なかった場合のフィードバックは、STUDIO コミュニティにてお知らせください。 🔗STUDIO Community | Figma to STUDIO(Beta) 簡単な使い方 この画面でプラグインをインストール します。Figmaでプラグインを起動します。STUDIOにインポートしたいレイヤーまたはフレームを選択...

www.figma.com

STUDIOは国産ツールなだけあって、ビルトインでの日本語フォントが優秀です。なんとモリサワフォントを追加料金ナシで利用することも可能。

FigmaデザインからWebサイトを自動で実装・公開させたいという場合には、基本的にはSTUDIO一度で良いでしょう。

ただし、まだベータ版という扱いであり、一部動作が不安定・正しくインポートされないという声も聞きます。実装をゼロにするというより、大幅に工数削減してくれるツールとしての認識がよいでしょう。

参考タグ: STUDIO

Figma to STUDIOもこれからさらにインポート精度を増していくものと思われますが、「とにかくインポートを完璧にさせて実装コストを0に近づけたい」という場合には、下記ご紹介する”Framer Sites”のほうが完成度が高いかもしれません。

Figmaを直接インポートして、自動的にWebサイト化”Framer Sites”

現在では、「Figmaでデザインしたデータを自動的にWebサイト化したい」というニーズにダイレクトに応えている、”Framer” というノーコードサービス。

Framer — Start your dream site with AI. Zero code, maximum speed.

Framer — Start your dream site with AI. Zero code, maximum speed.

Start your website with AI and design on a familiar canvas. Add animations, interactions and a CMS. Optimize for every breakpoint — no code needed and publish for free.

www.framer.com

上のFramerサイトTOPは現在AI押しなのですが、FigmaプラグインとしてのFramer紹介ページのほうがFigmaとの関係性が分かりやすいかもしれません。

Framer: From Figma to HTML in seconds

FramerはFigmaからデータを取り込みWebサイト化したうえで、サイトをホスティングしてくれるサービスです。CMS機能も搭載しており、Framer上でカスタマイズも可能となっています。

Framer SitesによるNoCodeのLP作成方法 | WebflowやStudioとの比較も|rikika

Framer SitesによるNoCodeのLP作成方法 | WebflowやStudioとの比較も|rikika

NoCodeの大本命Framer Sitesの登場 NoCodeツールは数多登場しており、今や対話式のGPTによって簡単なプログラムは誰でも動かすことができる時代になりました。 ただ一人の制作者開発者・デザインエンジニアとして、BubbleやAdaloによるMVP作成はあとからの追加仕様に耐えられない。LPは追加仕様が少なくStudioがとても使いやすくなっていますがなかなかFigmaからの転記に時間がかかる割には再現できる領域が少ないといった課題感がありました。 そこで一年ほど前にリリースされた、元プロトタイピングツールのFramerがFramer Sitesとして生まれ

note.com

海外では”脱WordPress”の流れとしてしばらく”Webflow”が一強だったのですが、最近ではWebflowからFramerへの流出が多く見られるようです。

参考: 脱WordPressのための代替ノーコードツール・ヘッドレスCMS

参考: Webflowの事例+3つのおすすめな場合と検討すべきケース | 魔法使いのWebマーケティング

Webflowの事例+3つのおすすめな場合と検討すべきケース | 魔法使いのWebマーケティング

反対に、Webflowをおすすめできない・利用を検討すべきケースはどのようなものなのでしょうか。

marketing-wizard.biz

デザインやワイヤーフレームを自動生成してくれるツールやFigmaプラグインを含め、LP・Webページの自動生成については AI活用による最新LP・ランディングページ制作ツール3選 の記事でもご紹介しています。

FigmaからReactなどのフロント用コードを自動生成するサービス”bifrost”

なお、FigmaからReactなどフロント用コードを自動生成するサービスについては、現在ではより新しいAIによる高精度な自動生成サービス bifrost が良さそうです。

2023/10/22追記: bifrostはサービス終了したようです。

FigmaからReactなどのフロント用コードを自動生成するサービスの詳細について、 FigmaからReactを自動変換出力。2つのAIノーコードツール+α の記事で解説しています。ぜひお読みください。

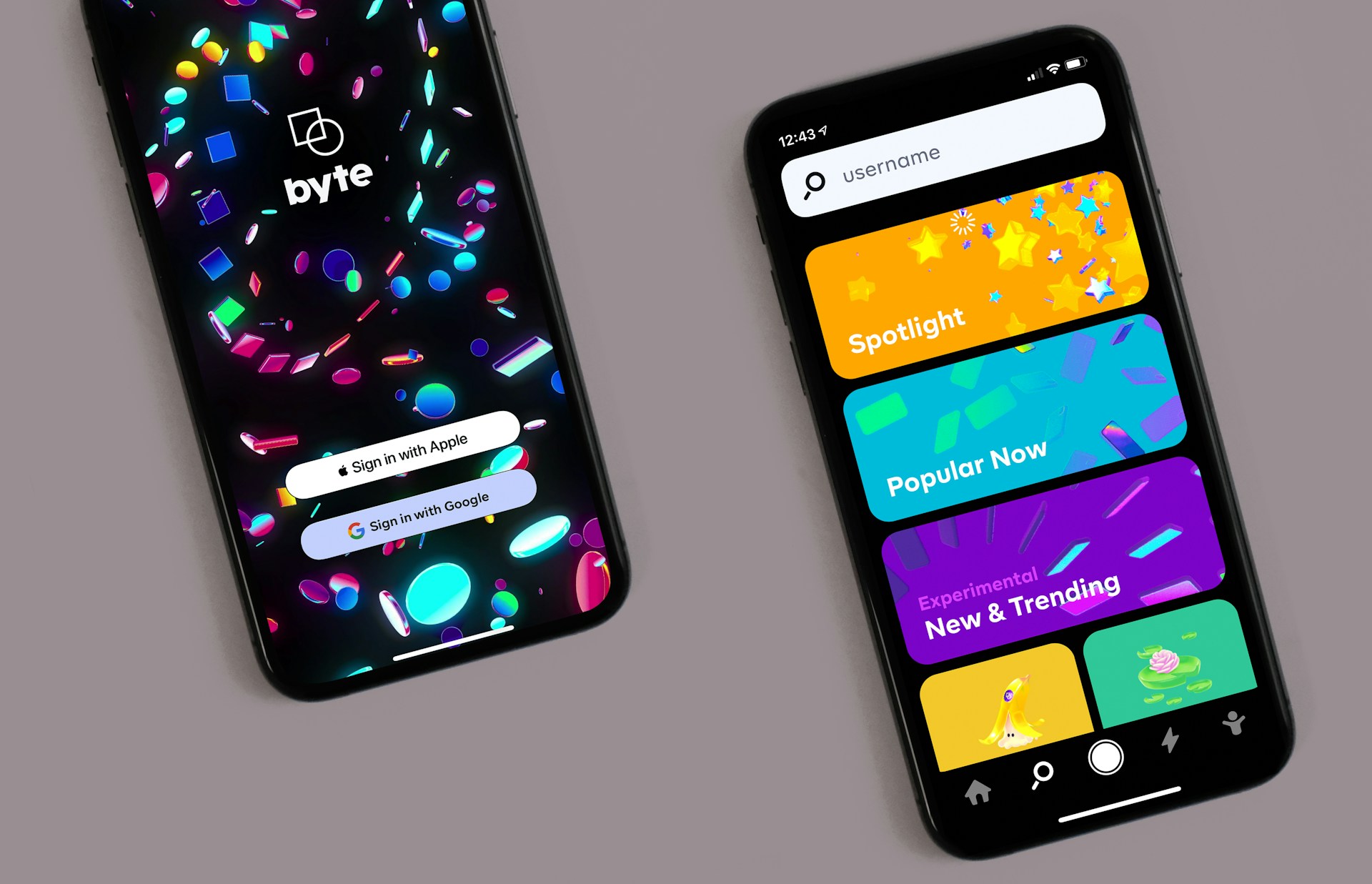

Figmaからモバイルアプリを自動で構築”Bravo Studio”

Figmaからモバイルアプリを構築してくれるノーコードツール”Bravo Studio”について、上の記事および Figmaでのデザイン変更を自動的にモバイルアプリへ反映!Bravorizerで高速プロトタイピング 、 新進気鋭!日本ではマイナーな海外ノーコードツール集 でご紹介しています。

No code app builder | Bravo Studio

Your no-code mobile app builder for iOS and Android. Create MVP’s, validate ideas and publish on App Store and Google Play Store.

www.bravostudio.app

Bravo Studioは当初、モバイルアプリのプロトタイピングツールとして打ち出していましたが、今や要件さえ合えばそのままモバイルアプリとしてリリースできるレベルのものにまで進化しているように感じました。

関連タグ: Bravo Studio | Figma

以下はQuest.aiについての記事

ここから以下はQuest.AIがWebサイト化ツールだったときの記述です。記録として残しておきますが、現在ではQuest.AI上ではWebサイトとして公開する機能はなくなっていると考えられるため、ご注意ください。

目次:

- Quest.AIはWebサイト化ツールから「フロント用コード出力ツール」へと変化しました

- 2023年6月時点ではFigmaデザインからの「Webサイト生成・フロントコード生成・モバイルアプリ生成」3つそれぞれに有力な自動生成サービスが存在

- 2023/08/21追記: 国産ノーコードWebサイト制作ツール”STUDIO”がFigmaデザインのインポートに対応!🎉

- Figmaを直接インポートして、自動的にWebサイト化”Framer Sites”

- FigmaからReactなどのフロント用コードを自動生成するサービス”bifrost”

- Figmaからモバイルアプリを自動で構築”Bravo Studio”

- 以下はQuest.aiについての記事

- Quest.AIとは(旧情報)

- Figma・Adobe XDをWebサイト化してくれる”Quest AI”の機能について

- FigmaのHTML化プラグイン ”Figma to HTML” との違い

- Quest.AIによって生成されたコードはエクスポート可能

- Adobe XDのデザインデータとも連携できる

- 公式ドキュメントのほかSlackコミュニティがあり、質問が可能

- Quest AIによって制作されたWebページのデモ事例

- Quest AIの2分間デモ動画

- Quest.AIをSTUDIOやWebflowと比較した場合

- 細かいアニメーションや、特殊なエフェクトを設定したい場合

- 厳密なマークアップを求める場合

- Quest.AIの使いどころ。CMS機能の不要な個人ポートフォリオやLP、キャンペーンサイトには最適かも

- 成果をだすWebサイト制作、企画・戦略から伴走するWeb制作を実施しています

Quest.AIとは(旧情報)

FigmaおよびAdobe XDによるカンプデザインを即座にWebサイト化できる”Quest.AI”というノーコードツールがあります。公式の謳い文句から引用すると「Figma, XDでデザインしたデータを『10分』でWebサイトとして公開できる」というもの。

Built with Quest AI

Interactive design built with Quest AI

www.quest.ai

FigmaやAdobe XDでデザインするだけで、Webサイトとして公開する際に通常必要となる、コーディングやノーコードツールによる「実装」の工程をまるっと省略できるという優れモノです。

LPに限定していえば、国産のサービスにも FRONT-END.AI | フロントエンド開発業務を1/2に がありますね。

こちらはFigmaに限定せず、”デザインカンプ"という言い方をしているので各種Adobeフォーマットでも対応しているのかもしれません。

FRONT-END.AI | フロントエンド開発業務を1/2に

AIがアップロードされたデザインカンプを解析し HTML,CSSなどのコーディング候補を自動出力 今すぐ無料デモを依頼 ISSUE 1案件あたりの制作時間が圧縮できず、月間の制作本数に限界がある 01 1案件あたりの制作時間が圧縮できず、月間の制作本数に限界がある 単純作業に忙殺されており、インタラクションや高速化対応に時間を割けない 02 単純作業に忙殺されており、インタラクションや高速化対応に時間を割けない オフショアや外部委託のコストに加え、ディレクションなどの人件費もかかる 03 オフショアや外部委託のコストに加え、 ディレクションなどの人件費もかかる SOLUTION デザインカンプを読み込み、AIが構造を判別します 検出したサイト構造を元に、UI上で効率的にコードを作成します レイアウト判定やレスポンシブ対応など、CSSのコーディングも支援 XDプラグインの利用で高精度に、CSSもより細部まで ※XD以外のデザインツールでもFRONT-END.AIは利用できます EFFECTS 導入企業では、10営業日かかっていたサイトを2.5営業日で完成させた事例あり 外部委託を止めたことにより、年間1000万円コスト削減した事例も 単純作業を減らし余剰時間が出来ることで、エンジニアのインプット時間を創造 USER 50社以上が、FRONT-END.AIを活用してフロントエンド開発業務を効率化しています

front-end.ai

今回はFigma・Adobe XDのデザインデータをWebサイトに自動変換・ホスティングまでしてくれるQuest AIについて、他サービスと比較しつつご紹介していきます。

Figma・Adobe XDをWebサイト化してくれる”Quest AI”の機能について

FigmaのHTML化プラグイン ”Figma to HTML” との違い

Figmaのプラグインには、FigmaのデザインデータをHTML化してくれる"Figma to HTML" が既に存在します。

このFigma to HTMLとQuest.AIとの違いにはどのようなものがあるでしょうか。

“Figma to HTML” と比べて、Quest.AIは下記の機能をもちます。

- レスポンシブ設定を自動的に設定してくれる

- アニメーションの設定が可能

- 問い合わせフォームが実装可能

- Google MapなどのiFrame埋め込みが可能

- 説明動画: (4) How to embed Google Maps into your website with no code using Quest - YouTube

- 動画の埋め込みが可能

- 下記方式から選択可能

- 動画ファイルを直接アップロード(Quest AIサーバーにアップされる)

- またはYouTubeリンクの埋め込み

- 独自ドメインと接続が可能

- Quest AIがホスティングサービスも兼ねている

- 独自ドメイン接続には有料プランの契約が必要

- アクセス解析がQuest AIに内蔵されている

- Google Analyticsの設置が可能

- ただし有料プランの契約が必要

- バージョン管理機能あり

上記のほか、スライドショーも実装可能のようです。

Quest.AIによって生成されたコードはエクスポート可能

また、Quest.AIによって生成されたコードはエクスポート可能。

万が一、Quest.AIがサービス停止することになっても、コードをエクスポートできればひとまずは安心できそうですね。

ただし、コードエクスポート機能を利用するにはProプラン($50/月)の契約が必要です。

Adobe XDのデザインデータとも連携できる

Quest.AI基本的にはFigmaと接続するNo-Codeツールですが、Adobe XDのデザインデータをQuest AIで利用できるXD用プラグインがあります。

(4) Quest AI plugin for Adobe XD - YouTube

公式ドキュメントのほかSlackコミュニティがあり、質問が可能

公式ドキュメントのほか、公式Slackコミュニティがあり、Quest.AI開発者とユーザーとの間で活発にやりとりがなされています。

Slack | Quest.AI (Slackコミュニティ登録ページにリダイレクトされます)

Quest AIによって制作されたWebページのデモ事例

Quest AIで制作されたデモページ: NInjaMail

架空のプロダクト紹介ページ。デモページなのでリンク先すべてQuest AIに設定されています。

動き・アニメーションエフェクトのあるLPとなっています。

QUEST Showcase には、他にも多くの制作事例が掲載されています。

Quest AIの2分間デモ動画

Quest AIの2分間デモ動画

ノーコードツール"STUDIO"のエディタに近い画面で、レスポンシブ設定ができるよう。

Quest AI公式サイトの"Play with a Sample Page"から実際にエディタを触って試すことが可能です。

Quest.AIをSTUDIOやWebflowと比較した場合

このように、Figma, Adobe XDのデザインデータを自動的にWebサイトの形として変換してくれるのであれば、Figma, XDでデザインする際にはすべてこのQuest.AIで良さそうに思います。

2021年12月現在、ページ表示速度(高速化)の要件やよほど特殊な要件がない限り、STUDIOやWebflowなどのノーコードツールによってWebサイトを制作することが可能です。

むしろ保守性の観点から考えると、WordPressなどのレガシーCMSを導入するよりノーコードによる制作のほうが優れている場合もあります。

Webflowの事例+3つのおすすめな場合と検討すべきケース | まほウェブ

Webflowの事例+3つのおすすめな場合と検討すべきケース

ノーコードのWebサイト制作ツール・CMSである Webflow に関するYouTube動画で、"Webflowを使うべき場合と使わないほうがよい場合" について説明されていました。 大変興味深い内容であり、実際 "WordPressやWix, Studioなど他CMSと比べた際に、Webflowをどう棲み分けて利用すればよいか?" というのはなかなか悩むシーンではあると思います。 ...

marketing-wizard.biz

しかし、STUDIOやWebflowと比較した場合においても、下記の要求がある場合にはQuest.AIでは要件を満たせないかもしれません。

細かいアニメーションや、特殊なエフェクトを設定したい場合

STUDIOやWebflowでは、要素ごとに多種多様なアニメーションを細かく設定することが可能。

一方、STUDIOやWebflowに比べると、Quest.AIでは詳細なアニメーションや凝ったエフェクトを実装することは難しいでしょう。

厳密なマークアップを求める場合

Quest.AIによってどの程度のHTMLが吐き出されるか、未知数です。

こういった自動マークアップサービスによくあることですが、吐き出されるHTMLが適切なマークアップ構造になっていない場合があります。

アクセシビリティの問題もあるため、可能な限り正しいHTMLマークアップをすることが望ましいことはその通りです。

しかし、きちんとしたマークアップの実装には一定の工数がかかってしまうことも事実。Quest.AIによって削減できる工数や費用と適切なマークアップで得られる恩恵を比較したうえで、多少のコードの汚さには目を瞑りQuest.AIを利用するのも一つの選択肢でしょう。

そもそも適切なHTMLマークアップが求められる場面はSEOからの要求が多かったことと思われますが、近年ではHTMLマークアップが及ぼすSEOへの影響はかなり小さくなってきています。

Quest.AIの使いどころ。CMS機能の不要な個人ポートフォリオやLP、キャンペーンサイトには最適かも

STUDIOやWebflowはカンプデザインを見ながら実装する工程が必要ですが、Quest AIはFigmaのデザインカンプをそのまま公開用データとしてHTML出力してくれます。

ただしCMS機能はありません。ブログ投稿等を行いたい場合には不向き。

Slackコミュニティ内の情報(2021/11/5)によると、CMS機能は次アップデートで実装することを予定しているようです。

現状でCMS機能を利用したい場合、Airtableなどを利用して投稿機能を実装する代替策が紹介されていました。

RSS埋め込みも難しそう。

CMS機能が不要な個人ポートフォリオやLP、キャンペーンサイトなら、Quest.AIで公開させるのが未来的で適しているかも。

特にA/Bテストを行いたいようなランディングページの運用には適していそうです。

Figmaで変更し再度Publishすれば変更点が即時に反映され、デザイン面の修正が非常に容易なため。

成果をだすWebサイト制作、企画・戦略から伴走するWeb制作を実施しています

成果をだすWebサイト制作、企画・戦略から伴走するWeb制作を実施しています。

SEOを意識した制作や、制作後の運用・成果を見据えたWebサイトづくりが得意です。

🍀 Webサイト制作とSEOの専門家 - Marketing Wizard

上リンクには私のプロフィール・実績を掲載しています。ご確認のうえ、お気軽にご相談ください。

Category: No-Code | ノーコード